心を動かすコンテンツは「観察」から生まれる。巨匠3人から学んだ話

ハム太郎が大好きなのはひまわりの種だが、ムロヤはプロの思考回路が大好物である。

この数ヶ月ほど、ある3人の巨匠からの学びが多かった。ものづくりの考え方を進化させてくれた感覚がある。

今回のニュースレターでは、その思考整理がてらまとめてみたメモを記事にしてみた。

記憶の定着と、学びを取り入れて自らが変化しているかを確かめる、自分のためのメモでもある。

ある3人の巨匠とは、

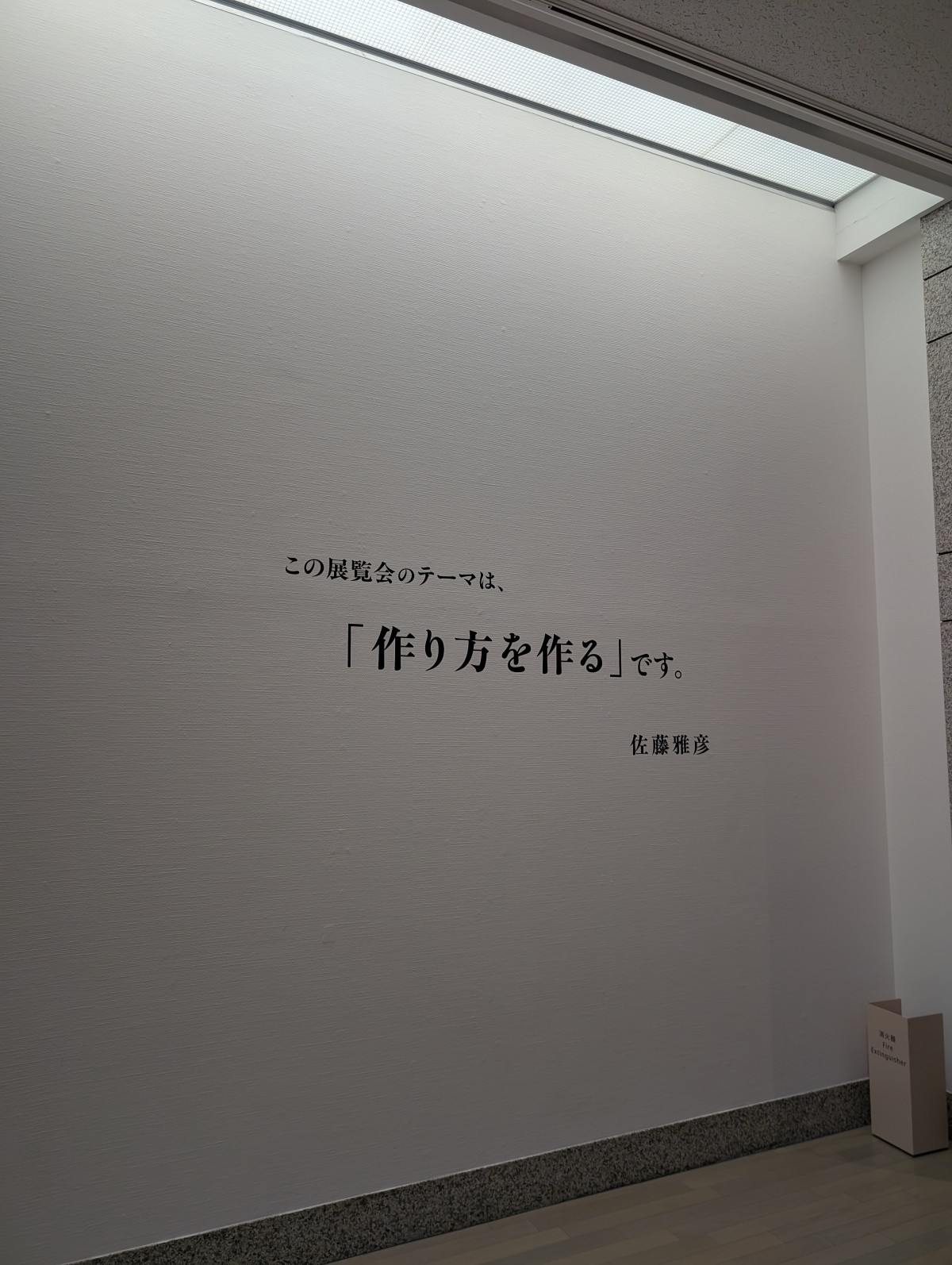

ピタゴラスイッチで知られる佐藤雅彦氏、

Suica自動改札機をデザインしたことで知られる山中俊治氏、

ジブリ監督の高畑勲氏だ。

「作り方を作る」

「スケッチするようにデザインする」

「作品の感じ方の設計」

など、ものづくりの深い考え方がとても沁みたのであった。

このようなニュースレターを毎月お届けしています。よければ無料購読してみてください。

「作り方を作る」佐藤雅彦氏

まず一つお伝えしたいことがある。

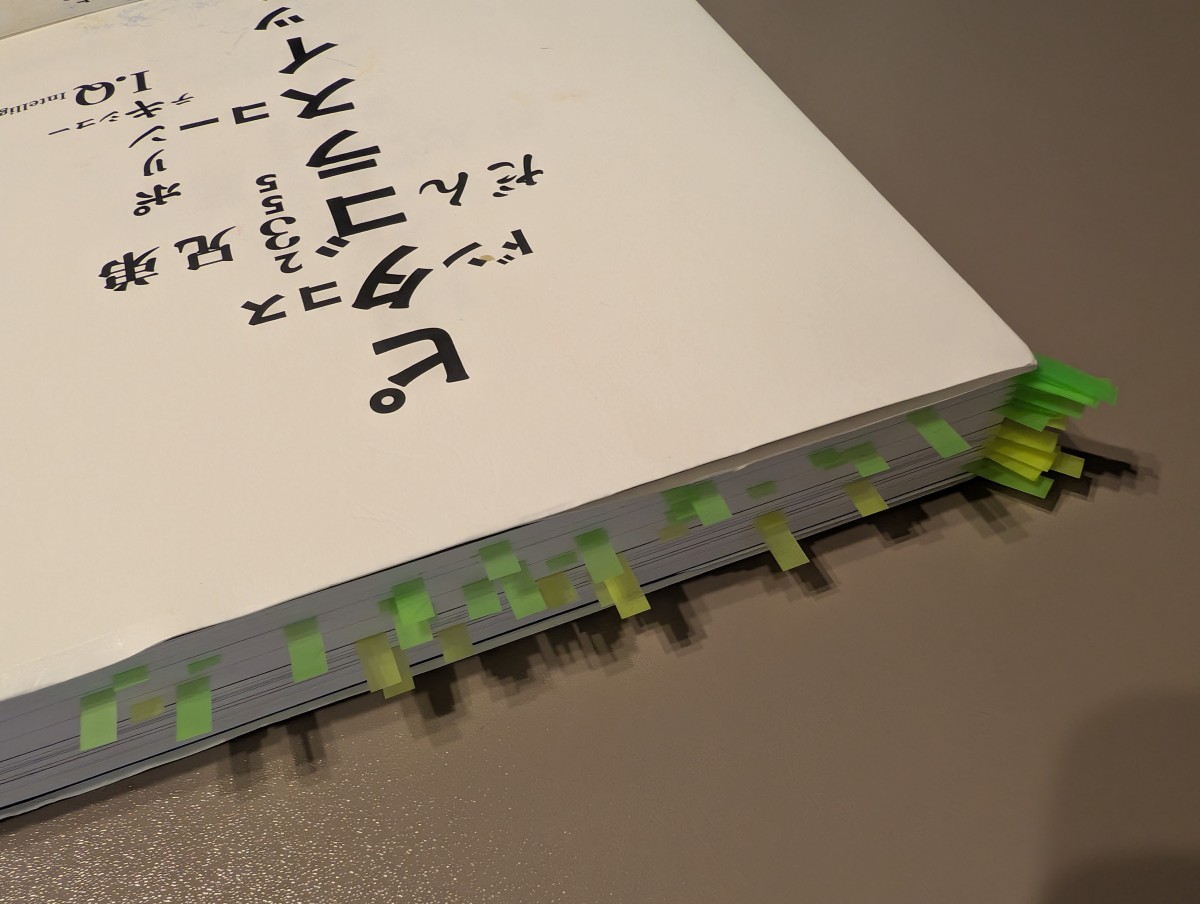

それは、『作り方を作る 佐藤雅彦展公式図録』という展示会の図録本が最高だったということだ。

今年読んでよかった本ベスト5には余裕で入ると思う(僭越ながらすぎる発言だ)。そのくらい良かった。付箋の嵐と書き込みの嵐。

展示会の図録を読み終わった後、横浜美術館で開催中の展示「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」も見に行った(順番が逆だ)。

佐藤雅彦特集の『ユリイカ』も買った。

以下、ばらばらとしてるが、まとめてみた。

いいなと思ったフレーズや、学び、意見や個人の気づきもごちゃ混ぜになっているのでその点はご注意を。気になった方は図録を買ったり、ぜひ展示へ足を運んでほしい。

<メモ>

・佐藤雅彦さんが電通時代に行なってたのは、「資料課に足繁く通い、各国の審査員が選んだお墨付きの優れた作品を見まくる→その中から自分がいいなと思った作品を俺セレクションとして集める→要素分解して面白いと思った共通のルールを見つける→それをもとに自分なりの方法論をみつける、つくる」。「きてる音」とか。

→この過程が痺れる

・よく観察している。大量のインプットがある。それも感性による蒐集。

→ただの収集ではない。完成によるものだ。そしてただの収集ではなく、「蒐集」という表現はとてもいいなぁ。単に集めるのではなく、蒐集には集めたもののコレクション的なニュアンスがある。このコレクションから規則性を導き出そうとしているのかと。無闇に事例を集めて分析しているのではない。そして、誰かのチョイスをそのまま分析するのではない。感性による蒐集だ。心に響いた。

・「蒐集」に続き、「要素還元」という言葉の選び方も個人的にいいなぁと思った。

→因数分解ではなく要素還元。因数分解だと掛け算の構成に縛られるなと気づいた。要素還元だともっと基礎的なパーツに着目できるから。汎用的だ。たまにXで見かける「〇〇=〇×〇×〇」の投稿の中には、「それらは掛け算の構造じゃないからおかしくね?」って思うものもあるのを思い出した。掛け算にも足し算にも構造を分解できていないのであれば、「〇〇で大事な3つのポイント」などと謳えばいいのに、と。

・良い作品を観察し、それの要素や構造を抽出し還元していくこと。独自の世界観をつくって情報を伝えること。加えて、自分ならではの「作り方」をつくって、いかに発想のジャンプができるかが大事。

→さらに、「作り方」を作ることができれば、その「作り方」に沿って量産ができる。TVCMはもちろん、あらゆるコンテンツ、知的生産物にも応用できる考え方だ。例えば広告運用で成果のいいバナーの勝ちパターンを見つけることにも通じる。

・先ほどの『ユリイカ』より、付箋を貼った箇所の一部

「作り方を作るというのは、自分の作り方を作りなさいということなんですよね。そうじゃないと使えないんです」

→激しく共感した。私が「マーケティングスキルマップ」や「ビール3杯理論」や「テンション上げるかハードル下げるか」のような考え方を作ったのも、自分のためだったから。未経験者も多いチームメンバーのた目に作っていたから。扱いやすいための道具を作ったつもりだった。この一文にものすごく震えた。この一文に触れられただけで『ユリイカ』の本代は余裕で投資回収した。本は、たった一冊からたった一個の良いフレーズに出会えるだけでいいのだ!

・佐藤雅彦さんらしい手書きはまさにDBA(Distinctive Brand Assets:特徴的なブランド資産)だ。親しみやすいコンテンツのトーンになっている。

<関連記事>

・ピタゴラスイッチのトーンは、佐藤雅彦さんが個人的に好きで集めたもの。

→個人の嗜好が、個性になる。大量に集めて並べまくると世界観のトーンになる。なるほどなと思った。

・アルゴリズムは問題解決のための一定の手順。

→エレガントな解法、美しさを伴う合理性に価値を見いだしてる?

・面白いものには規則があるはずだ、美しいものには規則があるはずだ。

・解法のテクニック

・認知科学→抗いがたい表現

→これは飽きるメカニズムからの、飽きさせない表現の工夫にも通じる。注意を持続させるやり方

・伝えるため、わかるための認知科学

・行動科学→人間行動の分析。

→この言い方のほうがスッと入ってくる。

・原理・原則・手法

→この図録とは他の本の『LOOP映像メディア学 東京藝術大学映像研究科紀要〈Vol. 11〉』から引用だが、原理・原則・手法という言葉の流れにビリビリきた。これから多用していくと思います。

映像制作の過程には、さまざまな原則や原理そして手法がある。例えば、撮影段階においては、三〇度ルール、二〇%ルール、一八〇度ルール(イマジナリーライン)などがあり、編集段階においては、モンタージュ理論、クレショフ効果、マッチカット手法などがある。

<まとめ>

・「作り方を作る」これがとてつもなく響いた。そして「っぽい」ものを真似して作ろうとするのではなく、本来の目的にしがみついて(テレビCMであれば画面を凝視していない人もいることからアテンション獲得のために音から作る、クライアントの要望を叶えるために商品名や特徴をちゃんと言う、目が離せないような映像にするなど)、日頃から良いものを蒐集して触れまくり、規則を見つけること。その規則を適用して作り方を作ることなのだと。

次は二人目の山中俊治先生です。

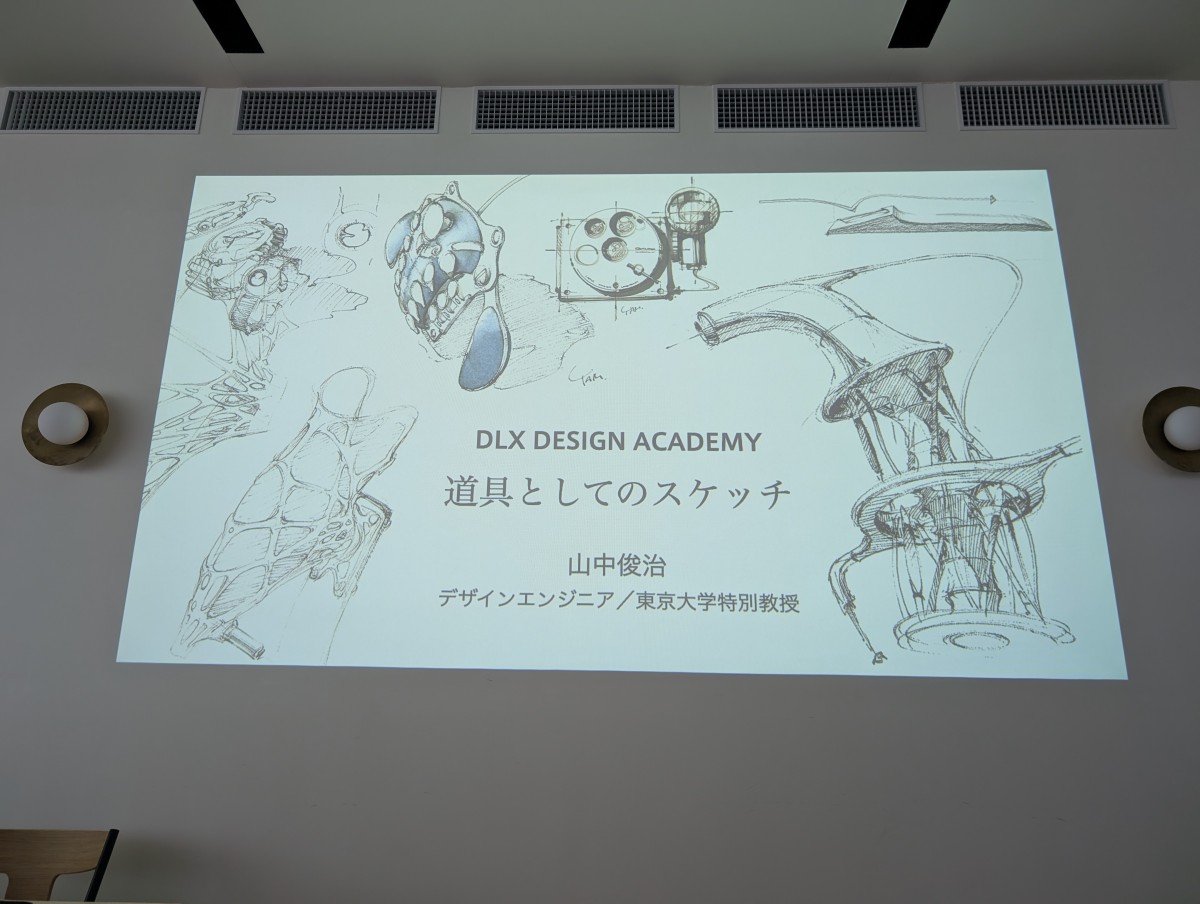

「スケッチするようにデザインする」山中俊治氏

まず、この本がとても良かった。

『だれでもデザイン 未来をつくる教室』

なんなら、山中先生が直接講師を務めるスケッチワークショップにも参加してきた。

山中俊治先生はツイッターで長年フォローしており、このワークショップの告知投稿と出会い光の速さで応募した自分がいた。

<メモ>

・観察する力、観察スケッチで気づく。こうなってるのかと。

→リバースエンジニアリングに活かせる。スケッチするくらいの観察をしないと見過ごしてしまうことが多い。

・構造から描く。端から忠実に描いてるわけではない。全体のバランスから整える

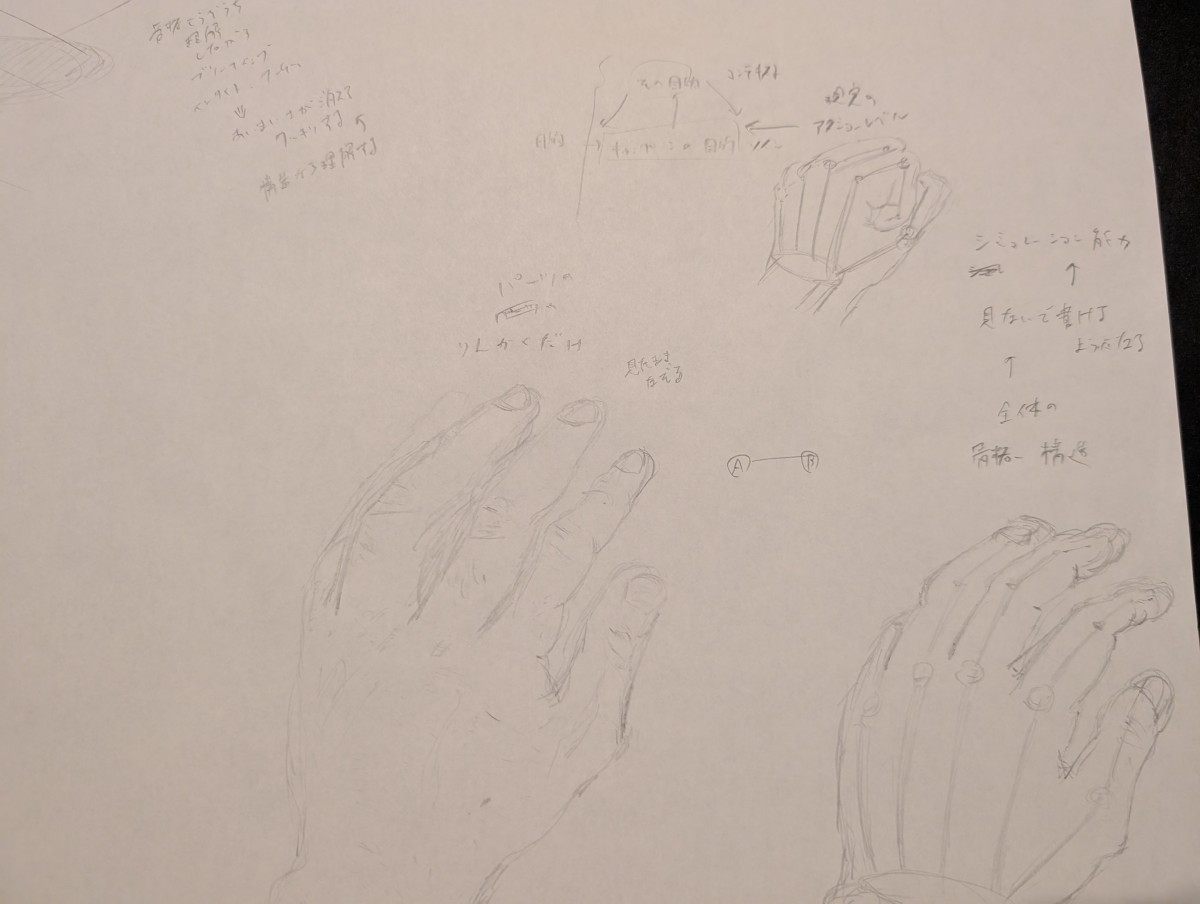

ワークショップに自分の左手のスケッチ。左がまずは自分なりにスケッチしてみたもの、右が「骨格」をイメージしながらその構造をもとにスケッチしたもの。

・デザインをするための構造や骨格は、クリエイティブブリーフの骨格にも通じる

→目的、ターゲット、ターゲットのインサイト、キーメッセージ、現状の認識・感情、変化後の認識・感情、KPIなどなど。

・細部の線の形や濃淡など、ディテールの詰めは最後

→マーケティングも同じ。誰に向けて、何をどう伝えるか(WHO/WHAT/HOW)はデザインの骨格。コミュニケーションデザインの骨格とも言える。

・デッサンするようにつくる!観察する!

・スケッチするようにプロダクトをつくる!!!ファーストプロトタイプから。

→「身近な人に手紙を書くようにプロダクトをつくる」という家入さんのフレーズを思い出した。

・インプット→スケッチ。インプットがないとスケッチもできない。

・パースの影から、「人の心の影の空間構造」という着想を得た。ピュアインサイトとダークインサイトの対となる空間構造にある心は?など

・見えないとこを描くのが大事

・プロダクトデザインも、分解していくと気づき

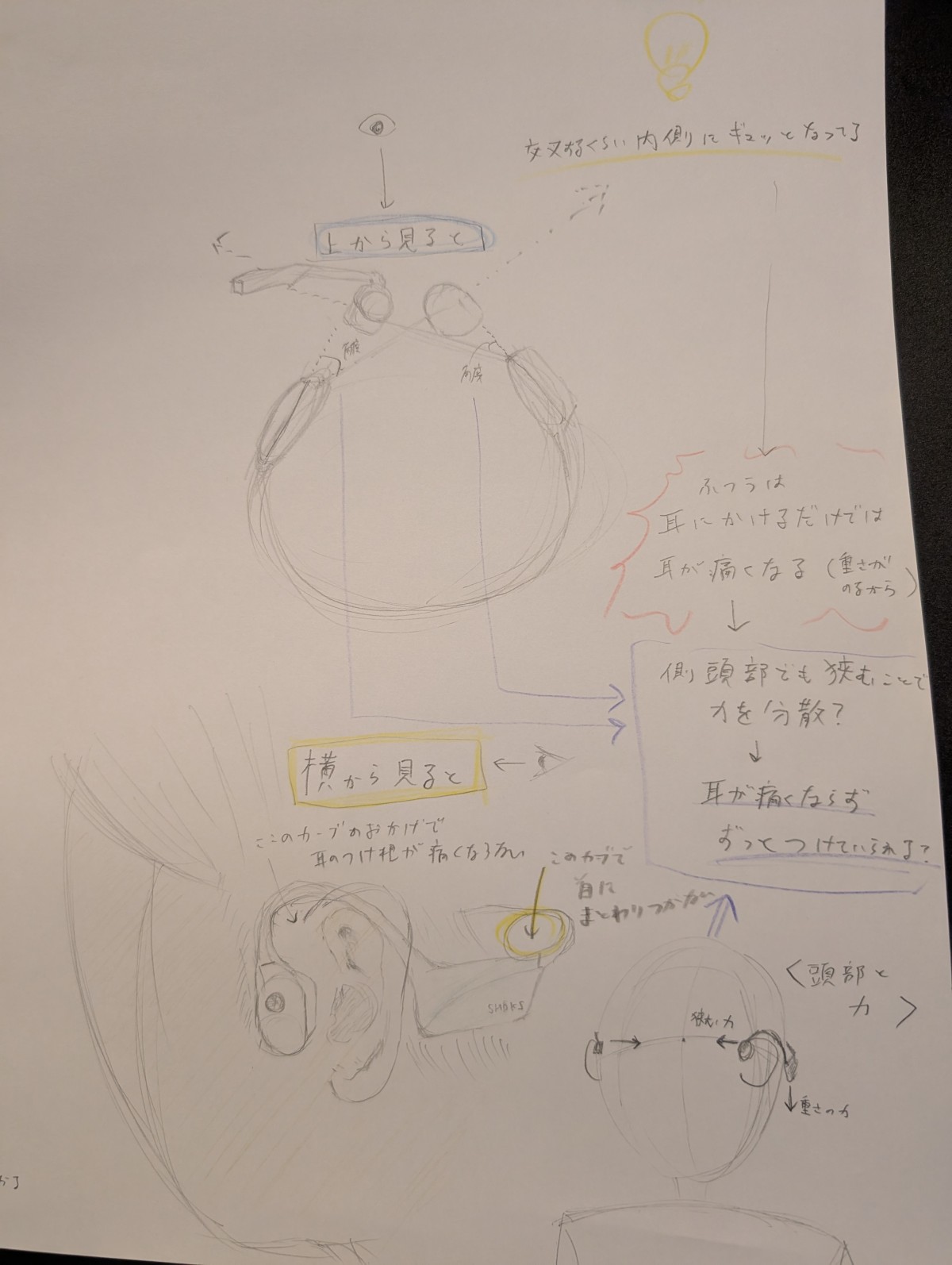

→リバースエンジニアリングだな。shokzの骨伝導イヤホンも、カーブの良さに気づいた。まとわりつかない・痛くならない・疲れない構造だったのかと2年くらい愛用していたが、スケッチして初めて気づいた。

参加したワークショップの課題として観察スケッチをしました

→リバースエンジニアリングに絡めて、たとえば、ユニクロのチラシやTVCMなど身近な題材もじっくり観察することで、コピーの秀逸さ、この時期に買う理由をしっかり提案していることを発見できる。

ユニクロチラシからのリバースエンジニアリング事例はこちらのニュースレターでも紹介している。

・デザインを決定する要因。「機能、構造、作り方」

→「機能と構造」というフレーズは自分もよく使っていたので共通していて嬉しかった。作り方という要素があるのはプロダクトデザイナーならではの発想。

・アップル製品、美しいデザインのために。作り方を発明してる。カーブしている箇所の裏蓋のネジなど。外観を美しく見せるために内部構造も工夫している。

→「作り方を作る」は佐藤雅彦氏と同じだとハッとした!

・好奇心、面白がる

→好奇心ドリブンはほんと大事。気になるからどんどんやる。面白いからどんどんやる。ドーパミンに突き動かされている。

こちらの山中先生のインタビュー記事、良記事でした。

デザインやものづくりの源泉は、「私はこういうものが欲しくてしょうがない」「気になってしょうがない」といった個人の感覚だと考えています。

・愛着、生活になじませる

→なんだかグッときた言葉だったのでメモした。

・プロダクトデザインとサービスデザインの対比から、何かヒントがありそう

ほか、好きなポスト。

養老さんのこの言葉は、解剖学者としての臓器に関する記述なんだけれども、機能美の本質をついていると思うんだよね。

<自分へ>

・そうだ、デッサンするように作ろう

・よくよく観察しよう。表面に見えるものではなく、構造から観察しよう

・よく観察することは、企業やマーケティング事例のリバースエンジニアリングにも通じる考えだ。よくよく観察して、リバースエンジニアリング。どういう構造になっているのかを紐解く。自分を観察したっていい。メタジャーニー分析だ。

・そして、事業として勝てる構造かどうかに活かしていく

・新規事業もデッサンするように作り上げていく

「心を揺さぶるコンテンツ設計」高畑勲氏

きっかけはソーシャルメディアで流れてきた『火垂るの墓』だった。

私のNotionの個人メモにはこうあった。

2023/9/20 火垂るの墓のコンテンツの力に、心を揺さぶられまくって放心した

火垂るの墓はボディーブローのように心理的な刺激をもたらす。なんでこうさせるのかとメカニズムがとてつもなく気になったのだ。

評論家の岡田斗司夫さんによる考察YouTubeを漁ったり、『火垂るの墓』を観ながらとったメモをもとに、ChatGPTと壁打ちをしたりした。

そんなこんなで自分なりに「なぜ火垂るの墓を観て、心を揺さぶられまくって放心した」のかを解明してみたところ、

「作品は極度の感情表現を抑制し、静謐な描写を多用することで、これらの感情を内面に閉じ込めまているから」

なのかもしれないと行き着いた(ぜひこの点について読者の皆様と語り合いたい)。

そんな経験があったからか、『火垂るの墓』の監督である高畑勲さんのものづくりの思考が気になっていたのだ。そして、麻布台ヒルズ ギャラリーの「高畑勲展」にも行った。

こちらの展示も図録をゲット。

<メモ>

・こちらも物凄く観察している。資料をめちゃくちゃ漁るとか、ロケハンするとか。よく観察する、は本質的な営み。

→当たり前だが、よくよく観察することから始まる。

以前にnoteでも紹介した、この佐藤可士和氏の講演内容にも通じる。

まずは作る力よりも感じる力が重要。スキャナの解像度が高くないと、色々情報も入ってこない。まず自分が感じることができていないと、それ以上のアウトプットはできない。(意訳)

・『火垂るの墓』の背景美術への力の入れ方。静謐な雰囲気を醸す水蒸気や、水や炎や焼夷弾のリアルさ

→超リアルさがもたらす心理効果の作用はなるほどと思った。そしてあとからの気づきだが、これは佐藤雅彦さんの「トーン」にも通じる。作品の品格を高めるのだ。デザイン経営にも通じるものだと思った。「大事な勝負の大事なところ大胆にお金をかけているか?」と自分に突きつけたい

・日常の描写をはしょらず緻密に描く。

→リアルに感じられる。主観的情報量が増えることによる没入感や臨場感か?

・色彩設計の厳密さに驚いた。通常の節子、夜の節子、赤い光を発しているような節子など。

・『火垂るの墓』は、観客に考えさせる。この境遇、自分だったらどう振る舞うか、判断して行動するか。

→これは佐藤雅彦氏も近いと気づき。ダラダラと受動的にコンテンツと接するのではなく、ピタゴラスイッチや考えるカラスのように「どうなっちゃうだ?」「なんでだ?」とつい能動的に追ってしまう、気になって考えてしまう。こういうアプローチは意識したことがなかったため新鮮だった。

・『火垂るの墓』展示会場の壁に書かれてあった「人と人がどうつながるのかついて思いをはせる」。

→「人と人がどうつながるのかついて思いをはせる」、このフレーズがとても心に響いた。写真撮影が禁止のエリアでの気づきだったため、スマホのメモアプリにフリック入力でこのフレーズを書き留めた。実にケンリックの欲求ピラミッド的でもある。

ケンリックの欲求ピラミッドの上部の共通点は何か?すべて「人間関係」だ。人間は社会的動物。人と人とのいいつながりを本能的に欲している。家族、親子、夫婦、恋人、同僚、友達など。ここから喜びも悲しみも生まれる。と、高畑勲展の火垂るの墓エリアを見てしみじみ思った。人と人とのつながり、本能レベルでほしいし。人間は社会的動物なのだと。

すべて「人間関係」です。

人間は社会的動物。人と人とのいいつながりを本能的に欲しているのです。家族、親子、夫婦、恋人、同僚、友達など。ここから喜びも悲しみも生まれる。

と、高畑勲展の火垂るの墓エリアを見てしみじみ思ふ

・テンションチャートの緻密さに感動(以下のレポ記事から観れます)。徹底的に理詰めである。『君の名は。』の感情グラフと同じ。感情グラフは長時間コンテンツや、全体を俯瞰して分析するためか?

→この応用として、noteコンテンツをテンションチャートで一文読んだら次も読みたくなるようにするか?

<参考記事>

【開幕レポート】「高畑勲展一日本のアニメーションを作った男。」(麻布台ヒルズ ギャラリー)で見るリアリズムを超えた表現革命

・全体的に、宮崎駿監督とは対極ようなアプローチに感じた

先日、麻布台ヒルズ内・大垣書店にて

〈高畑勲展 開催記念〉百瀬義行 トーク&サインイベント が開催されました🙌

会場は大盛況!当日行われたQ&Aの一部を特別にご紹介します☺️

#高畑勲展 #麻布台ヒルズギャラリー

💡会期はいよいよ9/15(月祝)まで!

・サクマドロップスを見るたびに火垂るの墓を想起してしまう。心に残り続ける。

→象徴を利用すると、メンタルアベイラビリティに効くんだなと思うなど。これは物理のスノードームを見ることで、弊社スノードームを想起してもらうことにも通じる。クリスマスシーンにぜひ思い出して欲しい(笑)。

<まとめ>

・超リアルの描写で刺激の知覚の質が変わる。現実に体験しているかのような臨場感が付与され、感情や判断に影響する。訴求力が高まる。→ここぞという時にちゃんとできているか?取り入れていこう。消費者理解の徹底にも通じる話だ。

・考えさせることで心に残る。考えさせるようなアプローチはしたことがなかった。取り入れてみよう

・どういう感情を持ってほしいのか、そこをもとに設計されている。この映画の場合は、超泣けてスッキリする、とかではない。カタルシスがない。「自分だったらどうするか?」などと抱えてしまう。しかしそれが意図であったのかもしれないと。

ハッとして取り入れる、を繰り返す

ハッとして取り入れる。その積み重ねが大切だと感じた。

ときには日常を離れ、異世界から学んでみたり、旅をするのは大事だなと思った。

視野が狭まってしまえば、偶然や運を引き寄せにくくなってしまう。良いものも作れない。追求しきれない。

先日、家族で旅行に出かけたときに、そのことを改めて実感した。

自然と人工物のコントラスト、空と海の広がり、遠くまで見通せる視界。目の前に広がる風景に、「自分は広い世界の一部なのだ」とハッとさせられた。

この気づきをメモしておこうと、スマホを取り出し写真を撮った。

普段は自宅で机に向かい、パソコンと向かい合う毎日。気分転換に近場を歩くこともあるが、それだけでは得られない発見やリフレッシュ体験が旅にはあるなと気付かされた。

ときおり広い視野で、人々の生活を俯瞰し、そこから価値を創造していくこと。

閉塞感を打破するメソッドや、喜ばれる商品を作るためにも、どんどん取り入れていくのみだ。

参考になったり、気づきがあれば、ぜひ会社の同僚や知人にシェアしていただければ幸いだ。

このようなニュースレターを毎月お届けしています。よければ無料購読してみてください

※Amazonリンクはアソシエイトリンクが挟みます。収益の用途は本を買うのみです。そしてまたおすすめ本をご紹介します。

すでに登録済みの方は こちら