両極端に学ぼう。ブランドマーケティングの効能について理解を深めたいなら、対極を知るといい

Webマーケティングは現代では欠かせません。緻密なターゲティング、パーソナライズしたコンテンツの出しわけ、施策の結果が数秒後からわかる即効性、データが見えまくるがゆえの試行錯誤のやりやすさ。

ただ、商品カテゴリによってはブランドマーケティングも大事になっていきます。顕在層施策をやり切った後の局面なんかでも打ち手として欠かせませんよね。

ただ、Webマーケティングにどっぷり浸っていると、ブランドマーケティングの効能がイメージしにくいこともあるでしょう。ここのスキルセットは、SEOとSNSくらい水と油な印象です。

経営者やマーケ部長などの指揮官としては両方見れるようにならないといけないのですが、この違いや使い分けをどこまで理解しているかが大事ですね。

では、どのようにしたらいいか?両極端に学ぶのがいいですよ。

ブランドマーケティングの対極として、「短期的なキャッシュ改善の利益改善期での施策例」としては、このようなものがあるでしょう。

ーーー

・投資回収期間の長い施策を抑えるため、記事広告等の認知やPR系中長期的な投資は控える

・CAC/CPAが悪めの広告媒体を削る

・短期改修型のリマケや、営業連動のマーケへ

・名簿を徹底活用してアプローチ(メルマガ、LINE、架電、FAXDM、SMS配信など)

・潜在層接点施策よりも、今すぐ客の顕在層施策へ

・受け皿施策やサービス訴求系コンテンツの維持(コンバージョン装置は死守)

・価格調整で在庫一掃してキャッシュ死守

ーーー

他にもいろいろあると思いますが、どれも積極的な営業攻勢みたいなものですし、軽微なブランド毀損には目を瞑ったり、ブランド構築の優先度を下げた施策(おしゃれな世界観よりもセールスの訴求満載なデザイン、プッシュのアプローチに少し煙たがられる)といったものです。

コロナ禍では多くの企業がこの選択を取ったと思います。

ここの理解を身体感覚レベルで済ませてからブランドマーケの世界を見ると、こういう違いが見えてきませんか?

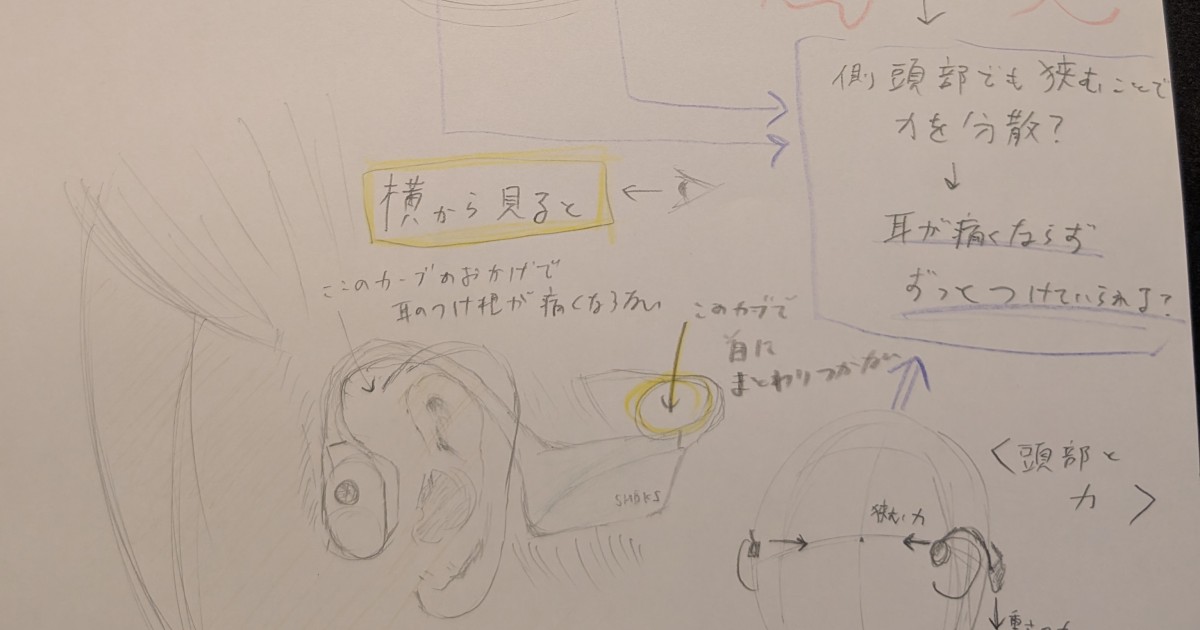

・消費者の頭の中に「こういうときはこのブランド」と覚えておいてもらえれば、出番が来た際に思い出してもらって選んでもらえる確率が高まる

・よって、すぐに投資回収はできない中長期の施策だ(購買サイクルによる。スマホなら3-4年、エアコンなら10年、一戸建てなんかは人生で1回だろう。一方で、ランチは毎日、美容室は月1-2回とか)

・事前にブランド名が知られていると、出番が来たときの他社との比較検討時でも「こっちのほうがなんとなくよさそうかな」と安心だから購買心理的にも選びやすい

・事前にブランド名が知られていると、展示会ではブースに足を運んでもらいやすくなったり、営業では商談化率が高まったり、採用ではスカウトメール返信率が高まりやすい

・憧れなどブランド構築ができていると、高価格でも買ってもらいやすくなる

・DBAにこだわっていると、雑踏でも見つけてもらいやすくなる

などなど。

やればすぐに成果が出る施策なのか、はたまた徳を積むような活動を続けることによって得られる効能なのか、いろいろ違いも整理しやすくなります。投資回収の時間軸も、KPIとして見る指標も全然違いますよね。

そんな感じで、両極端を知ると、スッキリしやすいというお話でした。

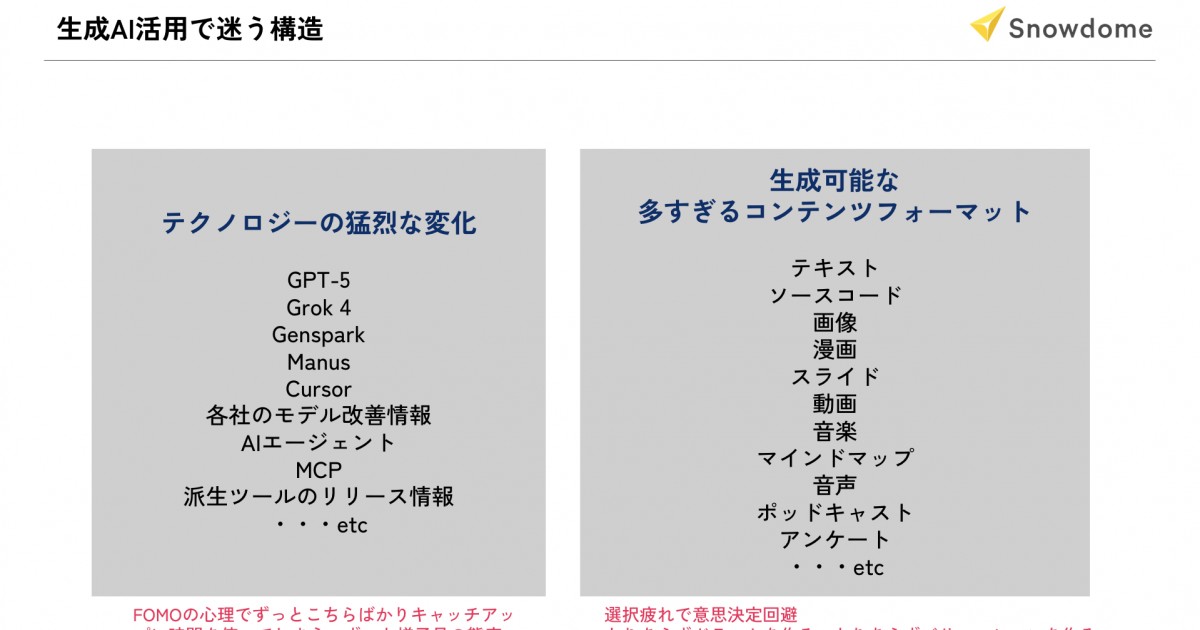

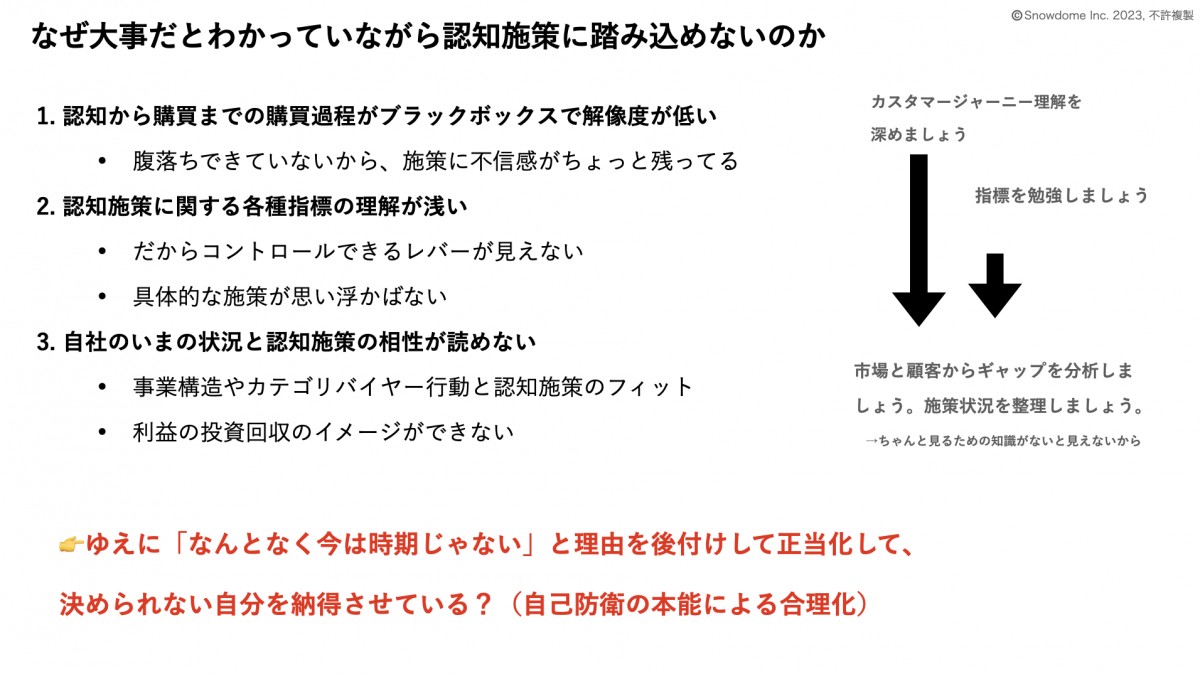

<参考:以前に開催した顕在層→潜在層勉強会で用意していたスライド>

皆様の事業の飛躍の糸口になればと。

ムロヤとのマーケティング相談会2025【秋】を受付中です👇

すでに登録済みの方は こちら